Projekte

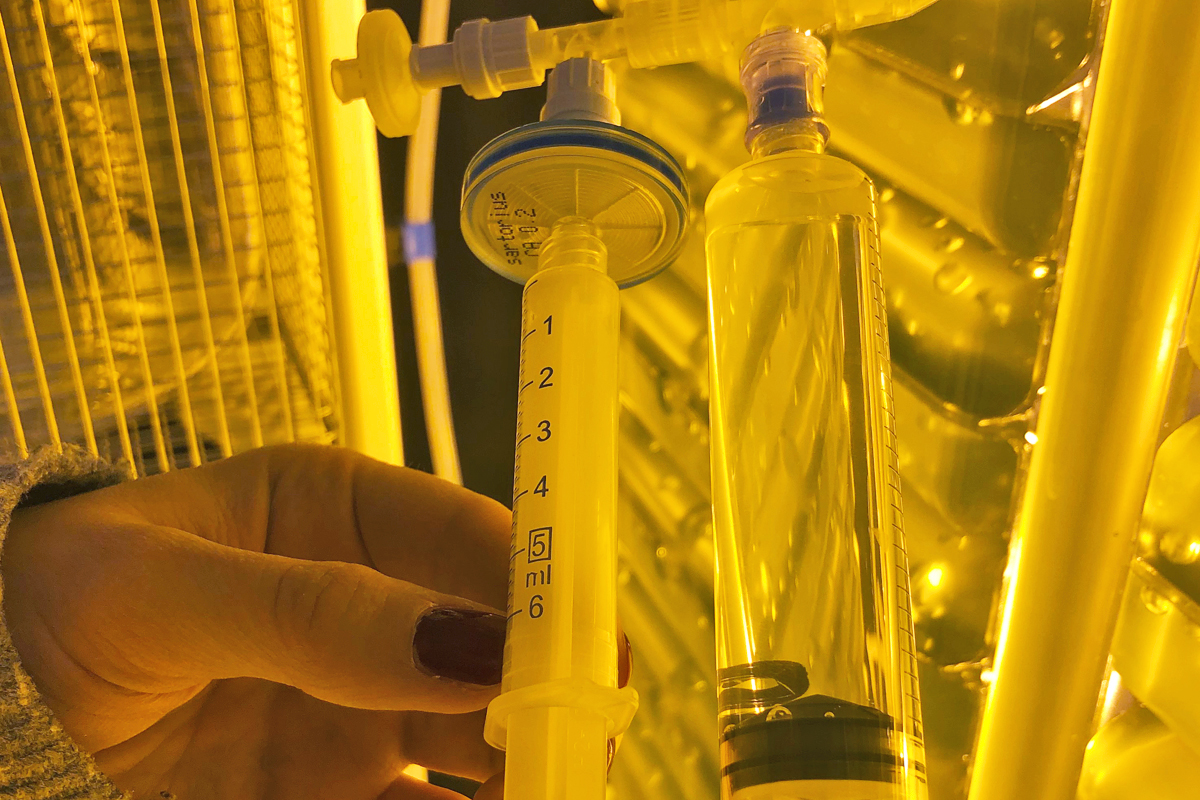

Das Ziel des Projekts VitalCoat ist Wachse und Wachsmischungen zu entwickeln, die auf die mit Schad-Pilzen befallene Rinde von Bäumen aufgetragen werden. Dort sollen sie insbesondere eine Heilung unterstützen. Zudem sollen Samen mit den Wachsen ummantelt werden. Gewonnen werden die Wachse auch heimischen Pflanzen.

In Brandenburg dominieren sandige Böden. Dazu kommen die Folgen des Klimawandels. Darauf stellen sich die Landwirte ein und bauen zunehmend Kulturen an, die mit diesen Bedingungen zurechtkommen. Bisher kaum angebaut wird Buchweizen (Fagopyrum esculentum). Das wollen Forschende des ILU ändern. Denn das Pseudogetreide ist reich an Kohlenhydraten und Proteinen sowie Mineralstoffen und Vitaminen.

Heimische Schafwolle lässt sich nur schwer vermarkten. Eine Lösung: Das Projekt Wollwäsche will eine kleine Wollwaschanlage entwickeln, die die sortenreine Wäsche von kleinen Chargen mit möglichst geringem Transportaufwand ermöglichen soll.

Im Projekt ForestFeed nutzen die Projektpartner industrielle Waldnebenströme, wie Rückstände aus der Ligninextraktion als Nährstoff für einen Pilz. Die so entstehende Pilzbiomasse dient als Ausgangsmaterial für Fischfutter.

Das Forschungsvorhaben Interimmun-APEC hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von Antibiotika beim Nutzgeflügel durch eine Früherkennung von Krankheitserregern zu reduzieren.

Die derzeitigen europäischen landwirtschaftlichen Produktionssysteme sind in hohem Maße von Eiweißimporten abhängig. Aufgrund dieser Abhängigkeit sind die europäischen Landwirtschaftssysteme anfällig für schnelle Unterbrechungen der Versorgungsketten. Um diese Probleme zu lösen, ist die EU auf der Suche nach nachhaltigen und lokal verfügbaren alternativen Proteinquellen.

Die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) gilt als invasiver Neophyt. Unter anderem behindert diese Strauchart die Verjüngung des Waldes. Um sie dennoch sinnvoll zu nutzen, wollen Forscher Pflanzenstoffe der Späten Traubenkirsche nutzen und Medizin daraus entwickeln.

Im Projekt GranuGruen wird ein Granulat zur Bodenverbesserung entwickelt. Das Material soll zusätzlich Wasser speichern und so den Boden klimaresilienter machen. Das Pflanzgranulat soll dabei aus Baurestoffen entstehen.

Das Vorhaben „AlgoWert“ zielt darauf ab, eine nachhaltige, ressourcenschonende Technologie […]

Im Verbund entwickeln Wissenschaftler verschiedener Institute eine Sensorplattform aus neuer photonischer Messtechnik. Aufbauend auf den neuen Erkennungstechniken sollen durch das Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung (ILU) e.V. Maßnahmen entwickelt werden, die gegen eine Vielzahl von mikrobiellen Belastungen wirken.

Acrylamid entsteht auch beim Backen von Spezialprodukten, die mit pflanzlichen Zutaten veredelt werden, wie Backwaren mit Kartoffeln oder Karotten. Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln, um Acrylamid in solchen Backwaren zu minimieren.

Ein nur geringer Teil der auf der Erde existierenden Pflanzen werden vom Menschen als Lebensmittel genutzt. Zum Beispiel liefern 60 Prozent der Kalorien und Nährstoffe lediglich drei Pflanzen: Mais, Reis und Weizen. Dazu kommt, dass diese und wenige weitere Arten einen großen Teil der landwirtschaftlichen Fläche beanspruchen. Im Rahmen von Horizont 2020 gründete die EU das Projekt Radiant mit dem Ziel, mehr Kulturarten zu nutzen als bisher und so das Lebensmittelsystem robuster zu gestalten.

Im Projekt ResBerry suchen Forscher und Forscherinnen neue Wege: Es gilt, die ober- und unterirdische biologische Vielfalt zu stärken, um so die Resilienz des europäischen ökologischen Beerenobstanbaus gegen die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten zu erhöhen.

Die Qualität von Erbsenstärke unterliegt starken Schwankungen, die zu verminderten Produktqualitäten führen. Zurückgefahrene Züchtung trug zur fehlenden Optimierung hinsichtlich wichtiger Inhaltsstoffe bei. Der Verwertungsschwerpunkt von Erbsen liegt zudem fast nur in der Tierfütterung. Das soll mit diesem Projekt geändert werden.

Aquakulturen verursachen sehr hohe Treibhausgasemissionen, wobei die Futtermittelproduktion 87 Prozent der THG-Emissionen ausmachen. Ziel des Projekts CLIMAQUA ist die Umsetzung eines innovativen, aquakulturbasierten Lebensmittelsystems mit reduzierten Klimaauswirkungen.

Die Bewahrung der Platane als wichtiger Stadtbaum ist Ziel des Projektes. Aufgabe ist es, einen innovativen und nachhaltigen nicht-chemischen Pflanzenschutz zu entwickeln und anzuwenden, der sich gegen S. platani, den Auslöser der Massaria-Krankheit, richtet.

Dieses Vorhaben untersucht die materielle Verwertung von organischen Reststoffen aus Landschaftspflege und Landwirtschaft für die Herstellung von Verpackungsmaterial. Die Stabilität sollen Pilze über ihr Myzelgeflecht bringen.

Dieses Kooperationsprojekt der IGV GmbH, der Früchteverarbeitung Sohra GmbH und des ILU e. V. zielt auf eine neue Nutzung der Ackerbohne ab. Eine Möglichkeit ist, daraus trinkbaren Alkohol zu brennen.

Nebenprodukte aus der Rapsöl-Gewinnung landen meist als Tierfutter in den Ställen. Wissenschaftler des ILU und der TU Berlin wollen mehr herausholen. Am Ende könnten Raps-Joghurt-Produkte im Regal stehen.

Im Projekt sollen Pflanzenabfälle für die Herstellung von Extrakten mit biostimulierenden Eigenschaften genutzt werden. Dies kann helfen, den Ertrag und die Qualität der Pflanzen zu fördern und deren Gehalt an den Mineralien wie Eisen, Magnesium und Zink zu erhöhen.

Esst mehr Obst und Gemüse. Diesen Spruch kann man Kindern nicht oft genug sagen. Doch reden allein bewirkt nur wenig. Dieses EU-Programm will mit Beispielen für gesunde Lebensmittel werben.